Was sind mögliche Ursachen und wie können präventive Aspekte gewählt werden?

Kreuzbandrisse, insbesondere der Riss des vorderen Kreuzbands, gehören zu den häufigsten Verletzungen im Sport, so auch im alpinen Skirennlauf. In einem 2015 veröffentlichten Artikel verwiesen Spörri und Kollegen dabei auf fehlende Untersuchungen und Analysen hinsichtlich voraussagender Verletzungsparameter bei Skirennläufer*innen, speziell bei Nachwuchsathlet*innen. Auch unter den Trainer*innen wird diese Thematik oft diskutiert. So stellt sich u. a. folgende Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der körperlichen Fitness der Athlet*innen und einer Kreuzbandverletzung?

(Autor: ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner) Durch die seit mehreren Jahrzehnten bei österreichischen Nachwuchs- und Eliteskirennläufer*innen konsequent durchgeführte Leistungsdiagnostik konnte diese Frage in einem Forschungsprojekt analysiert werden. Dafür wurden retrospektiv über einen Zeitraum von 10 Jahren die leistungsdiagnostischen Daten von 175 Nachwuchsskirennfahrerinnen und 195 Nachwuchsskirennfahrern im Alter von 14-19 Jahren herangezogen. In dieser Zeitspanne traten 57 Verletzungen mit der Diagnose „Riss des vorderen Kreuzbands“ auf. Um einen möglichen Zusammenhang genauer zu erforschen, wurden die Leistungen der einzelnen Tests unmittelbar vor der Skisaison von jenen mit einer Kreuzbandverletzung mit jenen ohne Kreuzbandverletzung verglichen. Die in diesem Zeitraum standardisiert durchgeführte Testbatterie umfasste isometrische Tests zur Erfassung der maximalen Bein- und Rumpfkraft, der Kraftausdauer (Kastentest), der Schnellkraft in Form eines CMJ, der Reaktivkraft (Drop Jump aus 40 cm), der aeroben und anaeroben Ausdauer sowie der Sprungkoordination. Damit wurde es mittels komplexer statistischer Verfahren möglich, geschlechtsspezifische körperliche Risikofaktoren zu identifizieren.

Bei den Analysen zeigte sich, dass Prädiktoren für eine Kreuzbandverletzung bei den Nachwuchsskirennläufern eine schlechte relative Beinkraft sowie eine schlechte relative Rumpfkraft waren. Ebenso erhöhte sich das Risiko einer Kreuzbandverletzung durch ein ungünstiges Verhältnis von Rumpfflexions- zu Rumpfextensionskraft und einem schlechten Reaktivkraftindex. Bei den Mädchen erhöhte sich das Risiko einer Kreuzbandverletzung durch eine schlecht ausgeprägte absolute Rumpfkraft und wiederum durch ein ungünstiges Verhältnis von Rumpfflexions- zu Rumpfextensionskraft. So lässt sich auf den ersten Blick zusammenfassen, dass vor allem eine verringerte Rumpfkraft bzw. ein ungünstiges Verhältnis zwischen Bauch- und Rückenkraft zu einem erhöhten Verletzungsrisiko für Knieverletzungen im Nachwuchsskirennsport führen kann. Ähnliche Verletzungsprädiktoren ergaben weitere Studien aus der Literatur. Dieselbe Testbatterie wurde auch bei den jüngeren Skirennläufer*innen über mehrere Jahre durchgeführt. Die Auswertungen deckten sich ziemlich mit den vorher genannten Erkenntnissen. Bei den 10-14-jährigen Nachwuchsathlet*innen waren vor allem schlechte Kraftwerte im Bereich des Rumpfes sowie der Reaktivkraftindex kritische Variablen einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit. Eine weitere Analyse der leistungsdiagnostischen Daten ergab zudem, dass ein ausgeglichenes Verhältnis der rechten und linken Beinstreckkraft bei Nachwuchsskirennläufer*innen von präventiver Bedeutung ist. Hatten Nachwuchsskirennläufer*innen mehr als 10 % Unterschied in der isometrischen unilateralen Beinkraft, waren sie einem erhöhten Verletzungsrisiko der unteren Extremitäten ausgesetzt.

Neben traumatischen Verletzungen, die im Skirennlauf primär durch Stürze hervorgerufen werden, stellen − wie in anderen Sportarten auch − Überlastungsproblematiken sowohl im Nachwuchs als auch in der Elite eine Herausforderung für Trainer*innen dar. Überlastungsproblematiken, wie Rückenschmerzen oder ein Patellaspitzensyndrom können entweder durch die skirennlaufspezifischen Belastungen oder durch nicht adäquates Konditionstraining begünstigt werden. So gaben in der Vergangenheit ca. 1/3 der Top-40-Athlet*innen im Skirennlauf an, Beschwerden im unteren Rücken (low back pain) zu haben. Mehr als 50 % der Nachwuchsathlet*innen entwickelten im Lauf ihrer noch jungen Karriere eine Überlastungsproblematik, wobei ca. 35 % über low back pain berichteten. Die Gründe für diese hohe Prävalenz von Rückenproblematiken könnten u. a. in den besonderen Anforderungen der Sportart Skirennlauf zu finden sein. So zeigten biomechanische Studien, dass im Riesenslalomschwung ein nach vorn geneigter Oberkörper, verbunden mit einer Seitneigung sowie leichter Rumpfrotation bei gleichzeitig sehr hohen Bodenreaktionskräften (zwei-vierfache des eigenen Körpergewichts) eingenommen wird. Erschwerend kommen im Nachwuchs bei hohen Startnummern oft noch die schlechten Pistenverhältnisse hinzu, die zu unerwarteten, noch wesentlich höheren Belastungen auf den passiven Bewegungsapparat führen können. Umso wichtiger ist demnach eine verantwortungsbewusste und „perfekte“ körperliche Vorbereitung von Skirennläufer*innen jeden Alters. Im Skirennsport ist für eine stabile Körperposition im Schwung ein sehr früh beginnendes entwicklungsgemäßes Krafttraining von enormer Bedeutung. Hier gab es zum Glück in den letzten Jahren durch vielversprechende Erkenntnisse (siehe KINGS-Studie) genügend wissenschaftliche Argumente für eine systematische Implementierung von Krafttraining in den Nachwuchsleistungssport. Bei jungen Athlet*innen, so auch im Skirennlauf, gilt es zudem, den körperlichen Entwicklungsstand (z. B. erfasst über die Mirwald-Methode) in die Trainingsplanung mit einzubeziehen. Eine Studie von Steidl-Müller konnte aufzeigen, dass spätentwickelte Nachwuchsskirennläufer*innen einer erhöhten Gefahr von traumatischen Verletzungen und Überlastungsproblematiken ausgesetzt sind.

Neben den vorab angesprochenen Thematiken zur Verletzungs- und Überlastungsprävention im Skirennlauf ist bereits im Nachwuchs eine optimale Abstimmung zwischen Belastung und Regeneration von großer Bedeutung. Der dabei passende Spruch „if you train very hard, you need to rest very hard“ sollte bei den Trainer*innen und Eltern, aber auch bei den jungen Athlet*innen zu mehr Bewusstseinsbildung und Überlegungen zu umsetzbaren individuellen Regenerationsstrategien führen. Hinsichtlich optimaler Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten, sei es im Schnee oder im Konditionstraining, bedarf es für die Nachwuchsathlet*innen neben einer adäquaten Ernährung in erster Linie ausreichend Schlaf. Schlafexpert*innen empfehlen für 6-12-jährige Kinder 9-12 Stunden Schlaf pro Nacht. Für die 13-18-jährigen Jugendlichen liegen die Empfehlungen immerhin noch bei 8-10 Stunden Schlaf pro Nacht. In der Realität, das zeigten verschiedene Studien, schlafen Kinder und Jugendliche jedoch deutlich weniger, da durch den Konsum von Social Media die Schlafzeit verkürzt ist und die blaue Strahlung von Bildschirmen das Einschlafen zudem verzögern kann. Doch auch im unmittelbaren Bezug auf den Sport können die empfohlenen Schlafzeiten nicht immer eingehalten werden. Vor allem dann nicht, wenn für die Kinder und Jugendlichen im Sommer beispielsweise das Training auf den Gletschern sehr früh startet oder auch durch einen frühen Tagesbeginn in der Schule (z. B. bei einem Studium vor dem Unterricht). Wissenschaftliche Studien zeigten in diesem Zusammenhang, dass bei Schlafmangel eine höhere Infektionsgefahr bestand, ebenso verschlechterten sich Reaktionszeit und Aufmerksamkeit sowie die kognitive Leistungsfähigkeit beispielsweise in der Entscheidungsfähigkeit. Außerdem gibt es Hinweise, dass sich die Verletzungsgefahr von Athlet*innen um das bis zu 1,7-fache erhöhte, wenn sie weniger als acht Stunden schliefen. Aus den zuvor beschriebenen Erkenntnissen lassen sich nachfolgende Handlungsempfehlungen ableiten.

Handlungsempfehlungen

– Um im Skirennlauf von Verletzungen und Überlastungen möglichst verschont zu bleiben, bedarf es neben einer optimalen Skitechnik ab dem ca. 10. Lebensjahr einer systematischen und auf die jeweilige Entwicklung abgestimmten körperlichen Ausbildung.

– Gerade in Saisonsportarten wie dem Skirennlauf sollten die schneefreien Monate durch Alternativsportarten zur vielseitigen körperlichen Entwicklung genutzt werden.

– Im Skirennlauf ist jeder Schwung unterschiedlich, womit speziell im Nachwuchsbereich einem abwechslungsreichen koordinativen Training ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt werden sollte.

– Ein entwicklungsgemäßes und leistungsangepasstes Krafttraining, welches die wichtigsten Langhanteltechniken (z. B. beid- und einbeinige Kniebeuge), stabilisationszentriertes Krafttraining (z. B. auf instabilen Unterlagen) sowie Reize der Maximalkraft (z. B. in Form von Pistol-Squats) beinhalten, sollte mit 10/11 Jahren begonnen werden.

– Einen sehr großen Stellenwert sollte zudem die Kräftigung des Rumpfes (Bauch- und Rückenmuskulatur) haben. Die Rumpfmuskulatur muss daher ausgeglichen und mit unterschiedlichen Methoden entwickelt werden.

– Im Skirennlauf gibt es einen Rechts- und Linksschwung, daher ist besonders auf eine symmetrische Kraftfähigkeit der Beine Wert zu legen.

– Im Rahmen des Krafttrainings mit den (Nachwuchs-)Athlet*innen sind die skispezifisch hohen äußeren Belastungen zu berücksichtigen; so ist z. B. der Oberkörper im Schwung in einer Vor- und Seitneigung inkl. einer Rumpfrotation.

– Sprungserien inklusive variantenreicher Drop Jumps dienen zur neuromuskulären Kontrolle mit Fokus auf einer stabilen Bein- und Hüftachse (keine Valgusstellung bei Landung und Absprung).

– Unabhängig vom Alter ist im Leistungssport eine angemessene Regeneration sehr wichtig. Man sollte mit den Athlet*innen offen über die Themen Schlaf, Ernährung und aktive sowie passive Regenerationsstrategien sprechen. Auch sind die Eltern dafür zu sensibilisieren, dass sich ihre Kinder in der trainingsfreien Zeit erholen müssen und dürfen.

Wenn doch eine Verletzung passiert – wie kann man damit umgehen? Beispiel „Return to win“

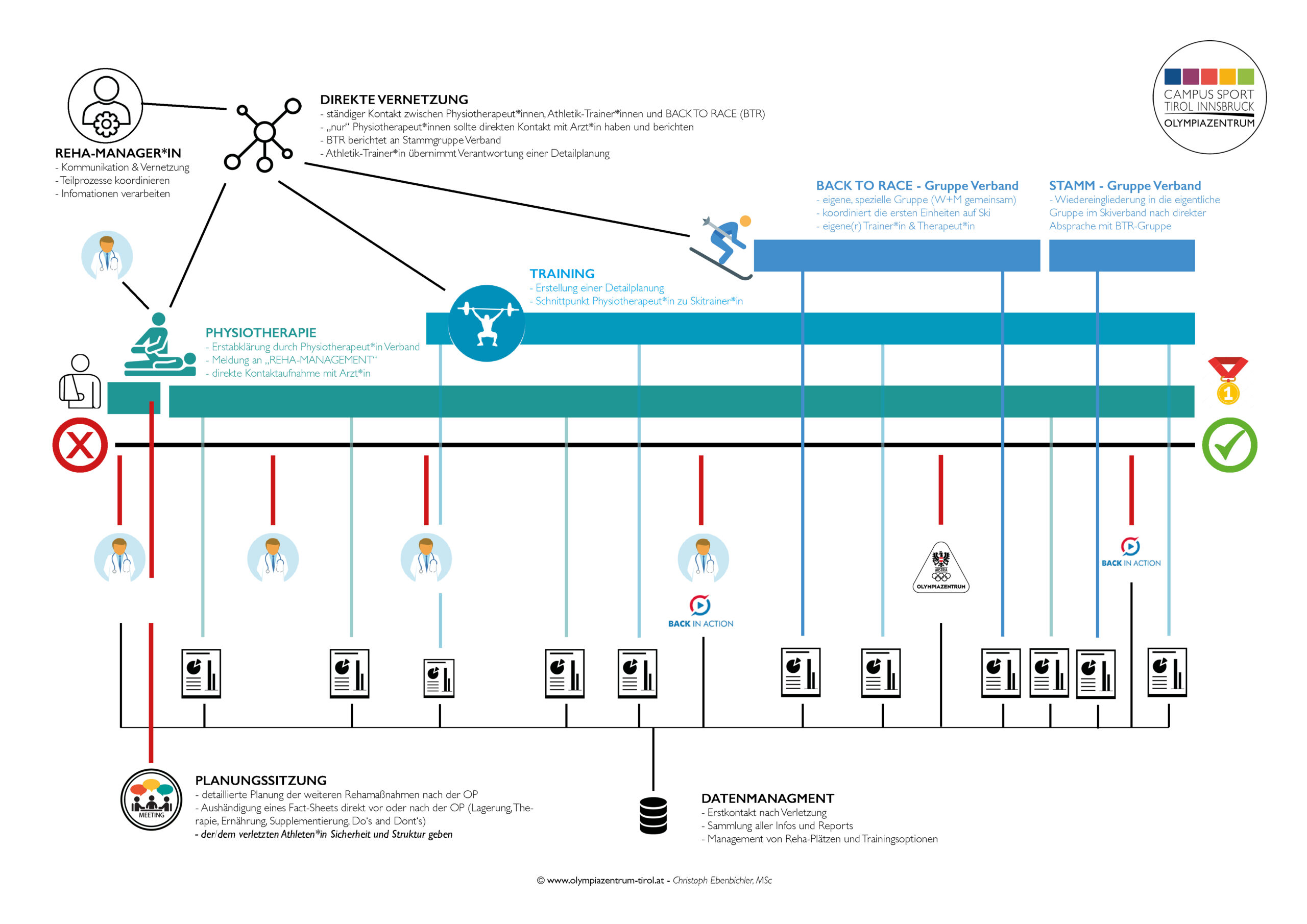

Die wesentlichen Aufgaben von Trainer*innen sind neben dem Training die Wettkampfbegleitung und -betreuung von Athlet*innen. Meist bleibt dadurch keine Zeit, sich um eventuell verletzte Athlet*innen der Gruppe zu kümmern. Aus diesem Grund sind in einem verbandsübergreifenden Projekt von Christoph Ebenbichler, Sportwissenschafter und Trainer des Olympiazentrums in Tirol, diesbezügliche, für den Skirennlauf relevante, Handlungsempfehlungen verschriftlicht worden (siehe Abbildung). Diese sehen einen Reha-Manager für verletzte Athlet*innen vor, welcher direkt nach dem Bekanntwerden einer Verletzung telefonisch informiert wird und mit dem/der Athleten*in Kontakt aufnimmt. Sofern dieser noch vor einer notwendigen Operation erfolgt, unterstützt dieser bei Fragen rund um die Operation oder bei Versicherungsabklärungen (z. B. Zusatzversicherung). Der Reha-Manager bespricht nachfolgend mit den betroffenen Personen die individuellen Zielsetzungen für die Reha und die verschiedenen Maßnahmen. Außerdem wird den Athlet*innen ein Factsheet mit nützlichen Informationen rund um die Reha und den standardisierten Ablauf gegeben (z. B. sinnvolle Supplementationen im Bereich Ernährung). Generell werden der Verlauf der Reha bzw. alle individuell gesetzten Maßnahmen in einer Datenbank dokumentiert, so können alle beteiligten Expert*innen diese jederzeit nachvollziehen.

Neben einem vom jeweiligen Verband zu bestimmenden Reha-Manager sowie den behandelnden Ärzten besteht das interdisziplinäre Team aus einem Netzwerk von Physiotherapeut*innen, Trainer*innen von Olympiazentren/Verbänden, Sportpsycholog*innen und Ernährungsberater*innen. Von großer Wichtigkeit sind dabei regelmäßige Meetings dieses interdisziplinären Teams, um stets alle Beteiligten am gleichen Wissensstand zu halten und bei Bedarf Anpassungen der Reha zu besprechen. Damit verletzte Athlet*innen wieder in das „normale Training“ einsteigen können, absolvieren sie am Ende der Reha einen Belastungstest, bei dem einheitliche Cut-Off-Werte und Mindestkriterien erreicht werden müssen, um wieder das Schneetraining aufnehmen zu dürfen. Werden diese Werte nicht erzielt, trainieren die Athlet*innen weiter im konditionellen Aufbau, bis sie die Vorgaben/Normwerte erfüllen. Im Idealfall können die Leistungsdiagnostiker*innen auf Pre-Tests zurückgreifen, die mit den aktuellen Testergebnissen verglichen werden können. Diese Testbatterie wird für alle verletzten Athlet*innen im Olympiazentrum in Innsbruck durchgeführt, um eine standardisierte Vorgangsweise zu garantieren. Gibt es „grünes Licht“ zum Schneetraining und zur Wiedereingliederung in das Verbandstraining, ist in den kommenden Wochen ein verantwortungsvoller sportartspezifischer (skispezifischer) Load-Aufbau am Schnee wesentlich. Nachfolgend auch für diesen Aspekt einige Handlungsempfehlungen.

– Die Verbände oder Vereine sollten ein Konzept haben, um Athlet*innen im Fall einer Verletzung bzw. Überbelastung in ihrem Rehabilitationsverlauf bestmöglich zu begleiten.

– Es sollte eine verantwortliche Person (bestenfalls aus dem Verband/Verein) bestimmt werden, die gemeinsam mit dem/der Athleten*in einen Plan für die Wiederaufbauphase nach der Verletzung erstellt und die Koordination mit allen beteiligten Personen übernimmt.

– Neben den behandelnden Ärztinnen, Physiotherapeutinnen sowie Sportwissenschafterinnen/Trainerinnen ist ein interdisziplinäres Team an Expert*innen aus den Bereichen Sportpsychologie und Ernährungsberatung sinnvoll.

– Vor der Wiedereingliederung in das Verbandstraining sollten verbindlich Fitnesstests mit dem Erreichen von vorab kommunizierten Leistungskennziffern durchgeführt werden, um das Risiko von Wiederverletzungen zu reduzieren.

– Nach bestandenem Fitnesstest muss ein verantwortungsvoller Load-Aufbau des sportart- bzw. skispezifischen Trainings erfolgen.

© sport-iat.de // Foto: OZ